截至2025年9月,以太坊作为全球第二大加密货币,其流通总量已突破1.2亿枚,但这一数字仍在动态增长中。与比特币的固定上限不同,以太坊的发行机制更注重网络生态的可持续性,每年通过区块奖励和质押机制新增一定比例的ETH,而这一过程伴技术升级与社区治理的持续优化。

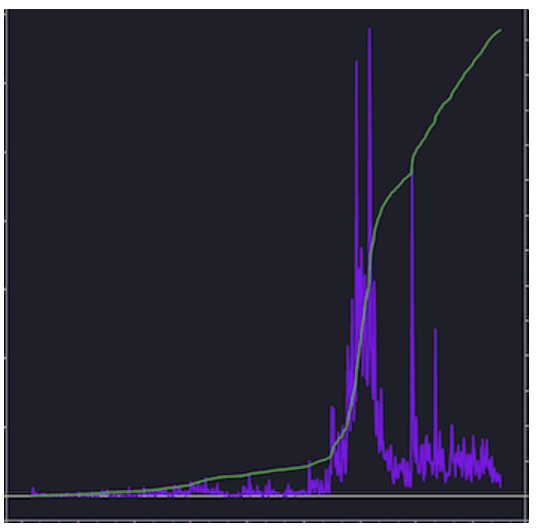

以太坊的挖矿机制经历了从工作量证明(PoW)到权益证明(PoS)的重大转型。在PoW阶段,矿工通过算力竞争获得区块奖励,而转向PoS后,验证者通过质押ETH参与网络维护,奖励来源从挖矿转为质押收益。这一变革显著降低了能源消耗,但也引发了关于去中心化程度的讨论。质押的ETH数量已超过3000万枚,占流通总量的近30%,成为支撑网络安全的核心力量。

以太坊价格近期突破4400美元,创下年内新高,反映出市场对其生态价值的认可。机构投资者如BitMine、SharpLink等持续增持ETH,将其纳入战略储备资产,进一步推高了市场信心。与此以太坊Layer2扩容方案的普及和DeFi生态的繁荣,为ETH的实际应用提供了更广阔的场景,使其逐渐脱离单纯投机属性,向基础设施型资产转变。

尽管以太坊的增发机制缺乏硬性上限,但社区通过多次升级调整通胀率。柏林升级后区块奖励降至2枚ETH,叔块奖励同步减少,年增发量稳定在500万枚左右。这种动态平衡既避免了过度通胀,又确保了网络参与者的积极性。销毁机制的完善和质押规模的扩大,以太坊可能实现净通缩,进一步强化其价值存储功能。

理解以太坊的发行逻辑比关注具体数量更有意义。其价值不仅体现在流通量上,更取决于网络效应、开发者活跃度及监管环境。美国ETF资金流入、香港合规化政策等利好,正推动以太坊进入主流金融视野。而智能合约的不可替代性,仍是其区别于其他公链的核心竞争力。